人生の時間線分を短く切り取り直す

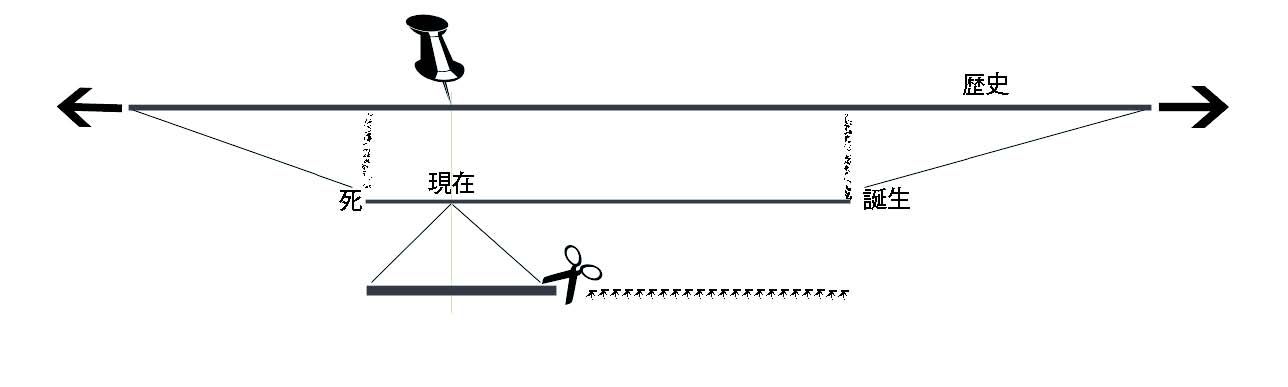

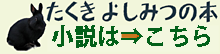

人生の時間線分を自分が生まれる前の時間にまで延長してとらえることで、今の自分をより深く理解することができますが、逆に、生まれてから今までの時間線分を短く切り詰めて考えるという試みが有効なこともあります。

長く生きていると、若いときの失敗をいつまでも悔やむことがあります。あのときああしていなかったら今よりずっと幸せな人生を送れていたはずだ ……といった後悔は、なかなか断ち切れません。私は今でも明け方、同じ後悔が頭に浮かんで半分うなされながら起きることがよくあります。

過去の失敗はやり直せないのだから前を見て建設的に生きろ、などと言うのは簡単なことですが、実際にはなかなかそうもいきません。

そこで、私は最近こんな風に考えるようになりました。

過去の自分はすでに「自分」ではないのではないか? 肉体を形成している細胞はどんどん生まれ変わっているのだから、過去の自分と今の自分は別の生き物といえるかもしれない。

あるいは、私という存在は、宇宙(をも含む「世界」)の中に無数に存在する「パラレルワールド」のひとつを時々刻々と選択しながら進むゲームの主人公のようなもので、今の自分以外に「私」は無数に存在していて、それを認識できないだけなのかもしれない。今、こうしている瞬間にも、無数の私が並行して生まれていて、その無数にいる「私」のひとつが今こんな訳の分からない話をしている「私」なのかもしれない。

であれば、

今の私の脳に記録されている過去の失敗や後悔の念は、もうとっくに今の自分とは切り離された「データ」にすぎないのではないか……。

要するに「過去の自分などというものはもはや存在していない」と考えることで、残りの人生をよりよいものにすることができるかもしれない、ということです。

私は記憶力が弱いということはすでに述べましたが、おかげで1週間前に見たミステリードラマをもう一度最初から見ても犯人を忘れていて二度楽しむことができますし、ほんの数年前に自分で書いた小説を読むときも、著者ではなく一読者として新鮮な気持ちで作品を読めます。

若いときの失敗を悔いる気持ちだけがいつまでも残っているのですが、それはもはや記憶ではなく、思いこみ、あるいは歴史の暗記項目の一つに近いものなのかもしれません。

「1600年、関ヶ原の戦い」みたいなもので、そういう歴史的事実はあったかもしれないけれど、今の自分が今犯している失敗ではない。そういう

「歴史」に学んだ自分が今ここに生きていて、知識、経験の一つとして今の時間に生かすことができる……と、とらえればいいのでしょう。

相対化する時間線分を短くすることによって、今という時間をより鮮明にとらえ、活性化させるというのも、生きるためのひとつの技術です。

↑相対化する時間線分を短く切り取り、切り取った部分を「歴史」とすることで「今」の時間線分に生かす

人生の時間線分を複相化する

ただ、時間線分を短く切り取るだけでは、今まで築いてきた経験をも捨てるようで、もったいないし、過去の記憶はすべて人生の宝物だ、とお叱りを受けそうです。

そこで、単純に時間線分を短く切り取るだけではなく、その際、

人生の時間線分を複相化する、ということも考えてみましょう。

独身の一人暮らしから結婚して夫婦二人の生活が始まったり、子供が生まれたりすると、同じ生活空間の中に妻(夫)や子供の時間線分が追加されます。

ここで、大人と子供の「時間モノサシ」の話を思い出してください。妻(夫)や子供という、同じ生活空間の中に並列する人間の時間線分は、それぞれ別の時間モノサシを持っています。つまり、

違う時間モノサシを持つ複数の時間線分が同じ時間軸に並列するという複層的な「相対性」が生じるわけです。

具体的には、自分が過ごす一日の時間の中で、別の時間帯・場所で仕事をしている妻(夫)のことを考えるようになります。子供ができれば、子供がおねしょしたり、病気になったり、学校に上がっていじめに遭ったり、毎年、学芸会や運動会があって、自分も親として保護者としてそこに出かけていかなければならなかったり……という絡みが出てきて、その都度、自分の時間モノサシと子供の時間モノサシとの相互リンクが生じます。

そうした

生活の中で携える時間モノサシには、目盛りが二列にも三列にも刻まれています。

つまり、孤独だった生活から一転して恋人ができたとき、結婚したとき、子供が生まれたときなどに、人は持っている時間モノサシを持ち替えているのです。

子供の時間モノサシで自分を振り返る

最近、幼児虐待や育児放棄といったニュースが増えている気がしますが、これは親が子供の時間モノサシを共有できなくなっていることも一つの原因なのではないかという気がします。

毎日ルーティーンワークの繰り返しに明け暮れ、自分の時間モノサシが単純化してしまった大人は、子供時代、一日がどれだけ長かったか、その中でどれだけ感情が波打ったかを忘れてしまうのではないでしょうか。

蟻の行列をずっと見ていても飽きなかった時間、友達や教師や親から言われた何気ない一言に傷ついて何日も何週間も思い悩んだ時間、そうした子供のときの時間の流れを、大人になると忘れてしまいます。

子供が持っている時間モノサシの感覚を少しでも思い起こせば、子供にかける言葉の選択も違ってくるでしょう。子供に好かれる大人は、無意識のうちにそれができているのかもしれません。

また、私のように子供を作らなかった人生と、子供を作った人の人生では、大人になってからの時間モノサシの質が違っているかもしれません。

他人の子の成長を異様に早く感じるのは、大人が自分の時間モノサシを基準に(他人の)子供を見ているからです。

一方で、自分の子供の場合は、普通同居していますから、その子の時間モノサシと自分の時間モノサシが頻繁にリンクして、自分の時間モノサシに(自分の)子の時間モノサシが直接影響を与えます。

しかしこれは、一概に親が我が子のことを他人より深く理解している、ということにはなりません。なぜなら、親子別々の時間モノサシがリンクすることにより、子の時間モノサシが親の時間モノサシに影響を与えることはあっても、その逆はないからです。

大人は子供の時間モノサシを過去に経験していますが、子供は大人の時間モノサシを経験できません。

親は子供の時間モノサシを自分の時間モノサシに照らし合わせて「こんなことも分からないのか」「自分のほうが長いモノサシを持っているのだから、人生のことをよく見通せている」と思いがちです。

一方で、子供は子供の時間モノサシの中でのみ親の「今」を見つめますから、「パパは(ママは)なんでこんな大人になってしまったのだろう」と呆れたりもします。

もちろん、親は我が子のことを他人よりはるかによく知っています。どんな癖があって、どんな思考をするか、長所と短所、体質、などなど……。しかし、それがかえって、我が子が子供の時間モノサシで生きていることを忘れさせるのかもしれません。あるいは自分と子供の時間モノサシをリンクさせすぎて、子供を独立した生物として見られなくなっているということもあるのではないでしょうか。

ときどき、子供のときの時間モノサシを思い出して自分の過去を振り返り、我が子が今持っている時間モノサシと自分の時間モノサシは別々のものなのだということを確認するといいのかもしれません。