戦争と「虐殺」の違い

「戦争より効率的な方法?」

俺は問い返した。

<少し考えれば分かることだけれど、それを教える前に、ひとつ確認してほしいことがある>

「なんだ?」

<戦争と虐殺はGの計画を遂行していくための手段として使われてきたという話をしたわけだけど、戦争と虐殺の違いはなんだと思う?>

「戦争と虐殺? 戦争は大量殺戮だけど、虐殺は数の問題ではないということか?」

<いや、違う。戦争は大量殺戮でもある場合が多いけれど、殺す数が問題なのではない>

「じゃあ、戦争は広義の虐殺に含まれるということか?」

<いや、それも少し違う。

戦争も虐殺も、殺す側と殺される側がいる。

戦争は殺し合いだけれど、虐殺というのは無抵抗の相手を一方的に殺すことだ。

ただ、日本語の「虐殺」という言葉には、殺す手段が残酷だという意味が含まれている。私が今から説明したいのは「

手段にかかわらず、無抵抗の人間を殺戮する」ことについてだ。そういう行為をうまく表現できる言葉が日本語には見あたらない。言葉が存在しないということが、すでにある種計算されたことなんだが、それを意識する人はあまりいないね。

例えば、太平洋戦争での日本軍の死者は、戦闘によって殺された数よりも、司令部が、

兵站補給の目途がたたないのに無茶な行軍をさせたり島に置き去りにしたりして、兵士を大量に餓死、病死させた数のほうがはるかに多かった。これは「無抵抗の人間を殺戮する」行為だが、死の行軍や玉砕を「虐殺」と呼ぶ人は少ない。

特攻隊のように、死を強制した命令も同様に「無抵抗の人間を殺戮する」行為だ。

死の行軍や玉砕や特攻で死んだ者たちは、生き延びる方法があっても命令に従うことで死んだ、つまり殺されたわけだね>

「それはその通りだ」

<こうした「殺し方」も、他に適当な言葉が見つからないので、ここでは便宜上「虐殺」と呼ぶことにしたい。

戦争は相手を屈服させ、相手の所有物や労働力を支配下におくこと、あるいはそういう侵略行為から自分たちが今営んでいる社会を守ることが目的になる。しかし、虐殺では単に人が死ぬという結果だけが残る。

だから、まとまった数の人間を殺すことが目的の場合、戦争よりは虐殺のほうが効率がいい>

「殺すことそのものが目的だというのか? それなら、やはり玉砕や特攻は違うんじゃないか?」

<そうかな? 玉砕や特攻の直接の命令を下した者たちにとっては違うだろう。でも、馬鹿な司令官も単なる「手段」であって、そういう状況を生み出すことを望んだ意識が他にあるとしたら?>

「ああ……それがGだというわけか……」

<そういうことだね。人間をコントロールすることができると証明したい。まとまった数の人間を消去したい。そういうことが目的なら、ものの見方が全然変わってくるだろう?

分かりやすくいえば、そういう意図を持ったGにとっての「虐殺」という手段について、私は今話しているんだよ。

さて、虐殺が成立するにはいくつか条件がある。4つほどあげてみよう。

1)

相手を油断させる

殺されるはずがない、死ぬはずがないと思わせること。

第二次大戦後にも世界中で戦争が起きたけれど、ヨーロッパでは1992年に起きたボスニア内戦は大規模なものだった。

当時、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口は約430万人。この内戦で20万人が死んで、200万人が難民になった。

このとき、大規模な虐殺も起きたんだが、虐殺された都市の市長は、既に街がユーゴスラビア連邦軍の戦車で囲まれているのに「この街で攻撃が始まるとは考えられない」と言っていた。多くの市民もそれを信じた。

これは災害時には「正常化バイアス」なんて呼ばれたりもする。津波が来るぞ、と警告されても、まさかここまでは来ないだろうと思い込もうとする。

身体に悪いものを与えられても、権威ある者や組織が「これは安全が証明されている」といえば、他に「いや、危険かもしれない」と警告する者がいても、その意見は無視してしまう。

2)

抵抗する手段を持たせない

殺される側が、何かがおかしいんじゃないか、自分たちはもしかして殺されるんじゃないかと気づいたとしても、抵抗できないようにしておく。

相手が武器を持っていたら、まずは武器を取り上げたり無力化させてから殺す。

やはりボスニア内戦を例にとれば、ユーゴスラビア連邦軍がイスラム系住民を包囲した時、まず武器をすべて手放すように説得して成功した。

「武器」は必ずしも兵器という意味ではない。言論や情報発信というのも強力な武器だ。

抵抗しようとする者が、それは違う、おかしい、瞞されるな、と意見や情報を発信しようとしても、メディアを有効に使えなければ無力だ。有力なメディアに、反対意見を排除するように命じることができれば、簡単に情報統制ができる。これは武器を奪うことと同じだね。

3)

恐怖や誘惑を植えつける

これは関東大震災での虐殺ですでに説明したとおりだ。あらかじめ「朝鮮人は何をするか分からない恐ろしい連中だ」と思い込ませ、恐怖を植えつけることで扇動しやすくしておく。

さらに、殺される側に、殺す側を味方、あるいは自分たちを守ってくれる保護者だと思い込ませれば、簡単に大量殺戮ができる。

ボスニア内戦では、ユーゴスラビア連邦軍はイスラム系住民を「安全区域に送り届ける」と誘惑してトラックやバスに乗せ、そのまま虐殺した。

身体に悪いものを、栄養剤だとか健康食品だといって与えていけば、すぐには死ななくても、時間が経てば病人が増えて死ぬ者も増える。

4)

大義名分と同調圧力

これも、関東大震災での虐殺の例で説明済みだね。朝鮮人狩りをした自警団の人々は、自分たちは「お国が非常時の時に、危険を排除するために奮闘した」と胸を張っていた。そう言って虐殺に走る連中をおかしいと分かっていても、異を唱えると自分の身が危ないと感じて、多くの人は、その場の空気に従った。

ナチスのユダヤ人大量虐殺にしても、明治から太平洋戦争敗戦までの日本にしても同じだ。大衆は、国の指導者がおかしいと薄々気づいても、同調圧力に逆らえなかった。「お国のため」「自分や家族の安全を守るため」という言い訳を大義名分にして、自分たちの行動を正当化し続けた。

……とまあ、4つほど条件をまとめてみた。まずはこうした仕組み、構図をしっかり頭に入れておかないと、ここから先の話はなかなか通じないかもしれない。

いいかな?>

Nは完全に教師のような口調になっていた。いや、口調といっても、実際の音声ではなく、俺の頭の中にそんな風に響いていた、ということなのだが。

俺は黙って頷いた。

……これも変な表現だな。首を実際に縦に振ったわけではない。脳内で無言の同意を示した、というようなことだ。

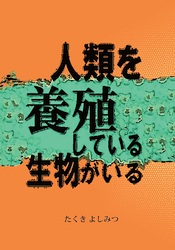

本になりました!