神の計算と誤算

しばらく沈黙があった後、俺は気を取り直してNにこう訊ねた。

「さっきあんたは、神の計画は今のところ

概ねうまくいっている、と言ったね。概ね、ということは、完全にはうまくいっていないということか? このまま神の計画が最後までうまくいかない可能性もまだ残っているのか?」

<お、そうきたか。

そうだね。もちろん神は完全じゃない。実際、初期の頃のアダム計画では失敗して、その後、「洪水」というやり直しを試みている。

聖書に書かれている「洪水」とノアの方舟のくだりは寓話化されている。実際には、アダム型人間やネフィリムを中心にした人間社会が複数存在していたんだけれど、どれも技術的な発展を急ぎすぎて自滅してしまったんだ。

いわゆる

オーパーツと呼ばれる遺物は、そうした

「失敗文明」の遺物だ。

そうした失敗例と、それを清算するために完全にその社会を消してしまったといういくつかの歴史をまとめて「洪水」の話として残したんだよ。

当初、神は人間をアダム型生物の下で働く労働力としてつくったんだが、いくつかの失敗例に学んだ後、今度は人間を主役にして、時間をかけて技術インフラを作り直すことにした。人間の能力は低いけれど、その分、コントロールしやすい。時間をかけて育てれば、かなりのレベルまでいけると読んだんだね。

そんな風に、神が行った方針の変更や細かな軌道修正はいろいろある。神も学習しながらやり方を工夫しているんだよ>

「具体的にはどんな風に?」

<いちばん大きな方針変更は、今言ったように、

人間をコントロールする役割を、人間に担わせたことだね。

人間の上にアダムのような上位生物種を置くのではなく、

人間の中から人間社会をコントロールする人材を育てる。そのほうが計画がうまく進むということを悟ったんだ。

アダムやネフィリムのような、人間から見て明らかに自分たちの能力を超えた生物種を監督役として据えると、人間は頑張らなくなる。努力しても自分たちはこの世界では二番目の地位にしかなれないからね。

しかし、人間たちが世代を重ね、数も増えていくと、人間の中に突出した能力を持つ者も出てくる。そうした人材をうまく利用して、

人間社会の中にさらに支配者と被支配層を作ったほうが、社会は変化しやすくなる。

もう忘れたかもしれないけれど、きみが生まれた年に日本で起きた関東大震災のことを思い出してくれ。あのときに民衆の間で起きた集団虐殺事件がどのような構図で起こったのかという話を。

ああいう集団行動は、人間の上にはっきりと目に見える上位生物種がいて、その生物種が管理している社会では起こりにくい。支配されている者たちが尻込みしてしまうんだ。

人間が犬の群れに向かって、さあ、殺し合いをしろと命令しても犬の群れは動かない。普段の行動パターンにない行動を集団で起こすことは怖いし、その動機も持ち得ないからね。

でも、犬の群れの中にリーダー犬がいて、その犬が号令をかければ群れは一斉に動き出す>

「そんなものかね」

<そんなものだよ。実際、人間社会はそうなっているじゃないか。

というわけで、ここまで神は概ねうまくやってきた。

でも、人間は100パーセント神が計算した通りの生物ではなかった。

人間には、アダム型生物やネフィリムとは違って繁殖力を残すために、もともとの地球型生物の要素を多く残した。その結果、人間という生物種の中に、神にとっては予想しなかった、計算外な要素も含まれたんだ>

「人間の中の計算外の要素? どんなものだ?」

<例えば芸術。

神もかつては美術や音楽といったアートを楽しむ精神性を持っていたと思うんだが、科学技術や生命科学を極度に発展させていくに従って忘れていったんだろうね。科学技術の発展にはあまり必要のないものだったからだ。

しかし、人間は地球型生物をベースにしていて、本来の要素を濃く残していたから、神が持っていた知能などの要素を植えつけたことにより、他の地球型生物や神自身が失っていた「芸術を楽しむ」という要素が生まれた。

例えば、絵を描くという能力は科学技術を発展させるためには不可欠な能力だ。精密な設計図を描いたり、生物の解剖図を描いたりする器用さがなければ高度な科学技術を獲得することはできない。神はもちろんそれが分かっていたから、人間が器用な指先を持つことは最重要の要件としていた。

しかし、人間はごく初期の段階から、そうした「絵を描く技術」「物を正確に造形する技術」とは別の要素を楽しむ心を持つようになった。古代の壁画とか彫刻を見れば分かるだろう? 正確無比に描こうと思えばできるのに、わざとデフォルメしたり、現実とはかけ離れた彩色を施したりした。そうすることを楽しみ、そこに一種のかっこよさ、快感を感じるようになった。これがまさに「アート」の根源だね。

神は人間たちがアートを楽しむのを見て驚いた。自分たちがとっくの昔に忘れてしまったものを見せつけられたからだ>

「神には芸術は分からない?」

<分からないというよりは、楽しめないというべきかな。

もちろん、アートを分析したり、理論立てたりすることはできるんだよ。例えば、音楽なら、音の周波数で耳に心地よい和音をつくる法則とか、造形なら、バランスのよい長さや面積の比率とか。

ダビンチが描く絵画や様々な装置の設計図なんかはそうした合理性や完成度という面では極めて神の価値観に近いものだよね。

ところが、人間はごく初期の時代から、アブストラクトな美的感覚を持つ者が現れ、アートの世界を楽しんでいた。

音楽も、完全な和音よりも緊張感を持った和音をカッコいいと感じるような者が出てきて、ジャズみたいなものが生まれた。

こうしたことは、神には計算外だったんだよ>

「計算外なら、排除しようとはしなかったのか?」

<それは単純すぎる。神はもっとしたたかだよ。

無理に排除して人間の精神にストレスを溜めるより、利用したほうがいい。

彼らは人間が楽しんでいる様々な芸術や娯楽を徹底的に分析し、それを人間をコントロールする道具に使うようにした。

芸術そのものは科学技術の発展に必要のないものかもしれないけれど、芸術を利用して人間の創造力や目的遂行への集中力を高めることができる。

それだけじゃない。麻薬のように使えば、神にとって都合の悪い真理を悟られずに、神が人間を向かわせたい方向にだけ進んでいく自動操縦の道具のように操れる。

そういう目的に芸術や娯楽を使うのであれば、芸術を生み出す人間はごく少数でいい。残りは芸術や娯楽に耽溺し、消費するようにする。

産業革命以降、印刷、録音、再生、放送といった技術が発展するにつれ、神のこの作戦は面白いように成功していった」

「ふうう……」

俺は思わず大きなため息をつき、天を、いや、部屋の天井を見上げてしまった。

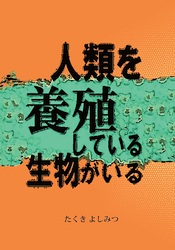

本になりました!