郷センセ:

郷センセ:

今日も生徒は凡太か。

さてと、この、「コロナで休校きっかけの英語特別講座」もすでに20回もやっちまったなあ。始めたときはこんなに大変だとは思わなかったよ。

20回重ねてきたけど、俺は常に「英文を組み立てるためのルールを覚えることがいかに大切か」というのを言い続けてきたよな。

語順が大事。ゴーじゅんじセンセの教え……ですね。

そういうことだ。

We can run fast.

という助動詞の文から始めたのもそれをすんなり覚えてもらいたかったからなんだよ。

中学の英語の教科書の多くは

My name is Ken. とか I am Ken.

……みたいなbe動詞の文から始める教科書がほとんどなんじゃないかな。

昔は、This is a pen. っていう文から始める教科書があって、「そんな英語、一体いつ使うんだ。これがペンかどうかなんて見りゃ分かるだろうが」って、お笑いのネタなんかにも使われてたな。

それで自己紹介の文から始めるようにしたんだろうけど、要するに「A は B である」っていうbe動詞の文だ。

でも、凡太はもう分かっているだろうけど、be動詞というのは「特殊な動詞」で、他のあらゆる動詞とは別体系の文構造になるんだよな。

人称変化ってのもあって、原形が be 。現在形が am、are、is 。過去形が was、were ……と、変化形が5つもあって使い分けなくちゃいけない。

be動詞は確かにいちばんよく使う動詞ではあるけれど、文法的には特殊な存在なわけで、そういうものからいきなり入るのはどうなんだろう、って、俺はずっと引っかかっていたわけよ。

いっそ We can run fast. みたいな助動詞の文から始めたらどうか、と。

can を主語の前に出せば疑問文、can の後に not をつければ否定文という基本ルールが分かるからね。しかも、最初に can の文をやれば、三単現も出てこないし、主語の人称や数による変化もない。語順をシンプルに学ぶにはこれがいちばんいいんじゃないか、と。

そこで最初の法則が出てくる。

第1の法則(助動詞と動詞)

- 助動詞は動詞の前に立っていろいろな意味を伝える役割を果たす。

- 助動詞は必ず動詞より前にくる。

- 助動詞の後に not をつければ動詞は否定の意味を表す。

- 助動詞を主語の前に出せば疑問文になる。

- can't などの助動詞の短縮否定形を主語の前に出せば「~じゃないのか?」という意味の「否定疑問文」になる。

……いちばん最初に助動詞の文をやったのは、そういうことだったんですね。

そういうこと。

この「第1の法則」から派生しているのが、サブルールである「三単現」や、疑問文・否定文を作る do という助動詞の存在だ。

第2の法則(三単現と助動詞の do)

- 文の主語が三人称単数の場合、現在の文では動詞は通常 s がついた「三単現」の形になる。

- 助動詞がない文の否定文、疑問文を作るには do という助動詞を使う。

- 助動詞 do には does という三単現の形がある。三単現の形がある助動詞は do だけ。

- do も含め、文の中に助動詞があれば動詞は必ず原形になる。

……だな。

このルールをしっかり身につけてしまえば、一般動詞──つまりbe動詞以外の文については、現在時制における平叙文(普通の文)、否定文、疑問文、否定疑問文の4つが作れることになる。

その大原則を覚えた上で、動詞には自動詞と他動詞があるということも意識させたわけだ。

他動詞と目的語の関係を知ることで、後からやる受動態の文をすんなり理解できるようになるという意図だな。

で、ここまできてから、初めて be動詞の文にいったわけだ。

be動詞というのは特殊なんだよ、ということを分かってもらうためにね。

be動詞の文は他の動詞とは違う形で否定文・疑問文を作る。で、be動詞の後に来る名詞や形容詞のことを「補語」という、ってことをやったね。

第3の法則(be動詞)

- be動詞の文では、疑問文・否定文を作る do という助動詞は使わない。

- be動詞の後ろに not をつければ否定文、be動詞を主語の前に出せば疑問文になる。

- ただし、can などの助動詞と一緒に使った場合は、助動詞のルールで疑問文・否定文を作る(助動詞のルールが優先する)。

- be動詞の原形は be 。主語の人称と数によって現在形は am、are、is の3つを使い分ける。

なるほど~……です。

苦労しているわけよ、こっちも。どうやったら落ちこぼれずに次の段階へ進んでくれるかしら、って考えて、工夫しているわけ。

で、次が疑問詞の使い方だったね。

第4の法則(疑問詞)

- 疑問詞は文頭に置く。

- 主語が疑問詞の文は、主語の前に助動詞やbe動詞を置けないので、疑問文であっても平叙文の語順。

Hanako has a snake.

(ハナコはヘビを飼っている。)

の文の、a snake は has の目的語だから、これを what にして「ハナコは何を飼っているの?」は、疑問詞 what を文の頭に置いて、その後ろは普通の疑問文の語順になるから、

What does Hanako have?

となるけれど、主語である Hanako のほうをきく「誰がヘビを飼っているの?」は、

Who has a snake?

で、助動詞の do を使わない。

そこがポイントだったね。

これが第4の法則だ。

で、ここまでくればあとは簡単で、過去の文と未来の文は何も難しいことはない。

第5の法則(過去の文)

- 助動詞を過去形にすれば過去の文になる。

- 助動詞がない文は、動詞を過去形にすれば過去の文になる。

この第5の法則は簡単なことだったけど、問題は動詞の過去形を覚えなくちゃいけないってことだったね。 ed をつけるだけでいい規則変化動詞はともかく、不規則に変化する動詞が結構あって、しかもそういう動詞ほどよく使う動詞だったりする。

不規則変化動詞は、過去形と一緒に過去分詞というのも覚えなければいけない……と。

で、これに比べれば未来の文は覚えるものがないから楽だったね。

第6の法則(未来の文)

- will という助動詞を使うと未来の意味を表す文になる。

- will と同じような働きをする連語に be going to があるが、これはbe動詞の文のルールで疑問文や否定文を作る。

で、それに続いて「進行形」と「受動態」をやったわけだけど、どちらもbe動詞の文としてのルールに従うから、これまた簡単だった。

第7の法則(進行形と受動態)

- be動詞+現在分詞(動詞のing形)は「~しているところだ」という動作が進行中であるという意味を表す

- be動詞+過去分詞は「~されている」という受け身の意味を表し、その行為をしている人やものは「by ~」を目的語の後ろにつけて表す。

- 進行形の文も受動態の文も、be動詞の文のルールに従って否定文・疑問文を作る。

……とまあ、これまでにこの7つの基本法則を学んだわけだ。

俺はこの7つの法則を、文の構成をしっかり把握する、言い換えれば語順を摑むということを重視して教えてきた。

どんな文がよく使われるかという視点ではないんだ。英文の基本構造を知るにはこういう順番でこれらのルールを頭に叩き込む、身体に染みこませることが大事だと考えているわけよ。

この意図、伝わってないかもしれないけど、それはまあいい。後になってからじわじわと「ああ、ゴージュン式英語の意図は、そういうことだったんだなあ」って分かるときがくるかもしれないし、こないかもしれない。結果として英語ができるようになればそれでいい。

語順が大事……日本語と英語の違いを、そういう言葉で教えてくれてたんすね。

お~! 分かるか? 嬉しいねえ。時間かけてここまでやってきた甲斐があったよ。

でもまあ、いっぺんにやろうとしなくていいからね。躓いたら、何度でも前に戻って読み返してくれ。時間はまだまだある。苦労して一つ乗り越えれば、その次はスッといけるかもしれない。

焦りはいちばんいけない。なかなか前に進めないことを楽しめるくらい、じっくり構えてくれ。

じゃあ、ここでこれまで学んだ7つの基本ルールをしっかり身体に染みこませるための画期的な特訓法を伝授しよう。

名づけて「英語の九九」だ。

これはよくいう「九九みたいに英文を無条件で暗記しろ」という安直な話とは違う。むしろ逆で、理屈をまず考えて、自分で文章を組み立てる力が大切だという考え方に基づいた特訓法だ。

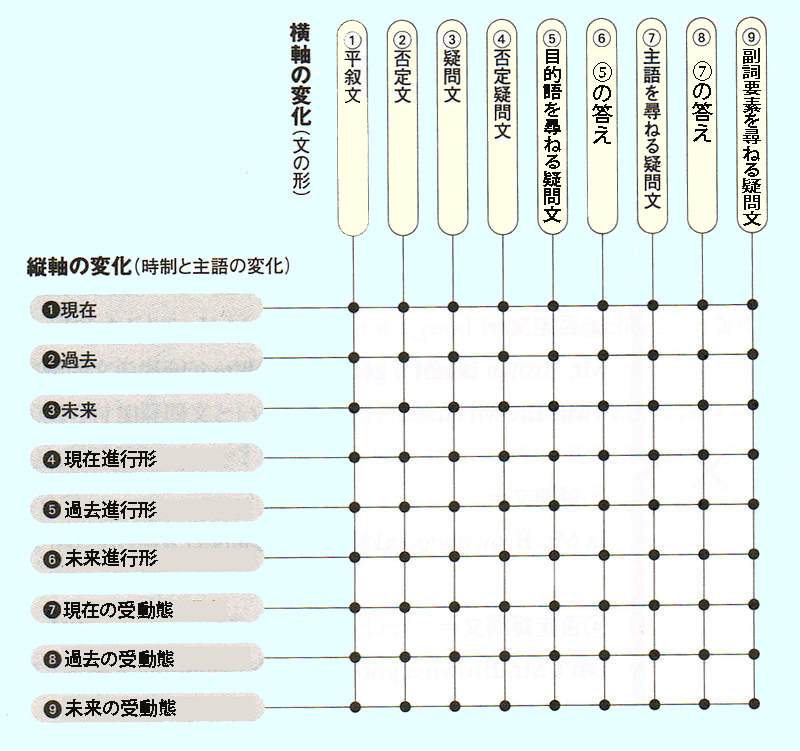

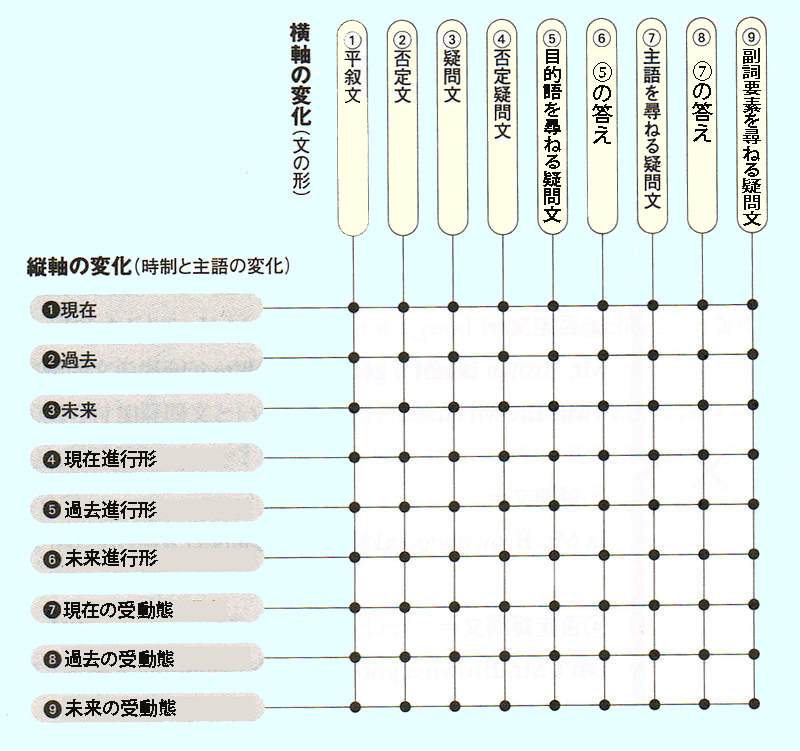

この図を見てくれや。

「英語の九九」

横軸に並んでいる9つの要素は、文の形……語順を考える要素だ。

⑤⑦⑨はそれぞれ疑問詞を使って尋ねる疑問文。

「副詞的要素」というのは場所や時間などのことだね。「どこで~?(Where ~?)」や「いつ~?(When ~?)」なんて尋ねる疑問文。

縦軸は時制の変化。進行形と受動態も入っている。

例えば、

Hanako's father washes his cars.

(ハナコの親父さんは愛車を洗う。)

という文を基本文(1×1)に置けば、

1×2は「~は……を洗わない」だから、

Hanako's father doesn't wash his cars.

になる。

5×5は「ハナコの親父さんは何を洗っていたのか?」だから、

What was Hanako's father washing?

だ。

ひょえ~~? 9×9で81個の文ができるんですか?

いやいや、そうはいかないよね。9×9で81個の文が全部作れるわけじゃない。目的語のない文は受動態を作れないし、She is Hanako. みたいな文は未来の文にしたらちょっと変な感じになってしまう。元の文によって作れる文の数は違ってくる。

でも、要するに、こうした練習を重ねることで、英文の構造にどんどん慣れていくことができる、ってわけだ。

練習のページ

練習のページで、実際にやってみてね。

じゃあ、後は練習あるのみだ。

……はい~……。